健康アプリ開発会社おすすめ10選!目的別に厳選紹介

健康管理アプリや医療連携システムの開発を検討する際、「どの開発会社に依頼すべきか」は最も重要な判断の一つです。ウェアラブルデバイスとの連携、医療機関との情報共有、個人情報の厳格な管理など、ヘルスケア領域特有の要件を満たせる会社を選ぶ必要があります。

本記事では、競合記事の掲載社数(7〜15社)を参考に、10社を厳選しました。ただし「数だけ多い」情報の羅列ではなく、5つの選定軸ごとに各2社をピックアップし、比較検討しやすい構成としています。各社の事例・連携実績・規制対応力・運用サポート体制といった、発注判断に直結する情報を中心にまとめました。

上流工程から伴走できる開発会社

プロジェクトの初期段階から要件定義、事業KPI設計、UXデザインまで一貫してサポートできる会社をお探しの方向けの2社です。

- テックファーム株式会社

- 株式会社Sun Asterisk

テックファーム株式会社

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | テックファーム株式会社 |

| 最大の特徴 | 上流〜運用まで一気通貫で伴走 |

| どんなケースにおすすめか | 事業KPIを据えた健康増進アプリ/法人健康経営 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 3 |

| 課題解決能力 | 5 |

| 規制/法務対応 | 4 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 5 |

テックファームは、健康増進アプリ「QOLism」や第一生命の『健康第一』アプリ機能追加など、大手企業との協業実績が豊富な開発会社です。最大の強みは、リサーチからUI/UX設計、KPI設計まで内製で完結できる体制。

単なる開発代行ではなく、ビジネスゴールから逆算した要件定義を得意としています。

特に複数部門が関わる大規模プロジェクトでの実績が厚く、事業責任者・医療専門家・エンジニアが連携する複雑な調整も経験済み。 ローンチ後のデータ活用やグロース施策まで伴走できるため、「アプリをリリースして終わり」ではなく、継続的な改善を前提とした健康経営施策や法人向けサービスに最適です。

費用は公開されていませんが、上流から運用まで一貫した価値提供を重視する企業向けといえます。

株式会社Sun Asterisk

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社Sun Asterisk |

| 最大の特徴 | 大規模リソース×新規事業の並走 |

| どんなケースにおすすめか | 新規事業/短期POC→本格開発 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 4 |

| 課題解決能力 | 4 |

| 規制/法務対応 | 3 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 4 |

Sun Asteriskは、新規事業開発に強みを持つ開発会社です。「まずは仮説を小さく検証したい」「POC(概念実証)から始めて、効果が見えたら本格展開したい」というニーズに応えられる体制が特徴。

アジャイル開発で柔軟にスコープを調整しながら進められるため、健康アプリのような「ユーザーの反応を見ながら機能を育てたい」プロジェクトに適しています。

海外拠点を活用したコスト最適化も可能で、短期間で大規模なチームを編成できる点も魅力。ヘルスケア特化の公開事例は限定的ですが、DXやECなど多様な新規事業の立ち上げ経験を持ち、ゼロイチフェーズの不確実性に強い開発パートナーを探している企業に向いています。

医療規制対応よりも、スピード感とビジネス視点での並走を重視する場合におすすめです。

医療現場・薬機/PHR文脈に強い開発会社

医療機関との連携やオンライン診療、PHR(Personal Health Record:個人健康記録)の活用など、医療の専門性が求められるシステム開発に実績を持つ2社をご紹介します。

- 株式会社インテグリティ・ヘルスケア

- 株式会社サンライズ・エー・イー

株式会社インテグリティ・ヘルスケア

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社インテグリティ・ヘルスケア |

| 最大の特徴 | 医療機関導入規模とPHR基盤 |

| どんなケースにおすすめか | 医療機関連携/オンライン診療/PHR活用 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 3 |

| 課題解決能力 | 5 |

| 規制/法務対応 | 5 |

| セキュリティ/品質保証 | 5 |

| 運用・グロース力 | 4 |

インテグリティ・ヘルスケアは、オンライン診療システム「YaDoc」やPHR管理システム「Smart One Health」を展開する医療IT専門企業です。医療機関への大規模導入実績が豊富で、各診療科での運用ノウハウを蓄積している点が最大の強み。

特にHAE(遺伝性血管性浮腫)の遠隔相談システムなど、専門性の高い医療領域でも実装経験があります。 PHRと療養指導・栄養指導を組み合わせた運用設計に長けており、単なるデータ管理だけでなく「医療者と患者をどうつなぐか」という実践的な視点を持っています。 薬機法や医療法といった規制対応も万全で、セキュリティ・品質保証の評価も最高レベル。

病院やクリニックとの連携を前提とした健康アプリ、健康保険組合向けの保健指導システムなど、医療の信頼性が不可欠なプロジェクトに最適です。

株式会社サンライズ・エー・イー

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社サンライズ・エー・イー |

| 最大の特徴 | 介護・高齢者領域の統合システム |

| どんなケースにおすすめか | 施設連携/見守り×バイタル/ナースコール |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 3 |

| 課題解決能力 | 4 |

| 規制/法務対応 | 4 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 4 |

サンライズ・エー・イーは、介護施設や高齢者向けサービスに特化した開発会社です。「Family Safety」「Regarde La Vie」といった見守りシステムを提供しており、高齢者施設での実運用に根差した設計力が特徴。

バイタルデータ収集、ナースコールとの連携、BLE(Bluetooth Low Energy:省電力な近距離無線通信)やVoIP(音声通信技術)など、現場で必要な技術に精通しています。

介護と医療の境界領域での連携ノウハウを持ち、施設スタッフの業務フローを理解した上でシステムを構築できる点が強み。 高齢者の健康管理アプリや、施設と家族をつなぐコミュニケーションツール、遠隔見守りサービスなど、シニア層をターゲットにしたヘルスケアサービスの開発に適しています。

現場の運用負荷を考慮した実装ができるため、「作って終わり」ではなく「使い続けられる」システムを求める企業におすすめです。

ウェアラブル/PHR連携に強い開発会社

FitbitやApple Watchなどのウェアラブルデバイス、各種センサーとの連携を得意とする開発会社2社です。デバイスから取得したデータを健康管理に活用したい場合に適しています。

- アイ・エイ・ジェイ株式会社

- 株式会社ジェーエムエーシステムズ

アイ・エイ・ジェイ株式会社

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | アイ・エイ・ジェイ株式会社 |

| 最大の特徴 | ヘルスケア連携とウェアラブル接続 |

| どんなケースにおすすめか | リモートヘルス/デバイス連携/医療連携 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 4 |

| 課題解決能力 | 4 |

| 規制/法務対応 | 4 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 4 |

アイ・エイ・ジェイは、医療連携プラットフォーム「HOSPILINK」の開発実績を持つ企業です。 HOSPILINKではFitbitとの連携機能を実装しており、ウェアラブルデバイスから取得した歩数や心拍数などのデータを医療者と共有できる仕組みを構築。

医療者と生活者をつなぐ「橋渡し設計」を得意としており、単なるデータ収集にとどまらず、医療現場での活用まで視野に入れたシステム設計が可能です。

自治体向けの子育てアプリなど、生活者向けサービスの開発経験も豊富。PHR(個人健康記録)の実運用事例があるため、「デバイスで測定したデータをどう見せるか」「どう継続利用を促すか」といったUX設計のノウハウも蓄積されています。

遠隔健康管理サービスや、医療機関と連携した予防医療アプリの開発を検討している企業に向いています。

株式会社ジェーエムエーシステムズ

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社ジェーエムエーシステムズ |

| 最大の特徴 | Apple Watch/センサーの全体設計 |

| どんなケースにおすすめか | 多デバイス連携のPoC〜商用化 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 4 |

| 課題解決能力 | 4 |

| 規制/法務対応 | 3 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 3 |

ジェーエムエーシステムズは、Apple Watchをはじめとする多様なウェアラブルデバイス・センサーとの連携に特化した開発会社です。最大の特徴は、デバイス選定からデータ収集、分析基盤まで一気通貫で設計できる技術力。

ゲートウェイ(デバイスとサーバーの中継装置)の構築、データ収集の仕組み、分析ダッシュボードまでトータルで提案できるため、「どのデバイスを使うべきか」という段階から相談可能です。

PoC(概念実証)から本番環境への移行経験も明示されており、「まずは小規模で試したい」というニーズにも対応。 複数種類のセンサーを組み合わせた健康モニタリングシステムや、研究機関向けのデータ収集基盤など、技術的な難易度が高いプロジェクトに適しています。

個別案件名は非公開ですが、ウェアラブル×アプリの実装提供実績があり、アーキテクチャ設計から相談したい企業におすすめです。

まずはお気軽に無料相談から!

自治体/公的領域・生活者接点の運用に強い開発会社

自治体向けの健康増進施策や、市民が継続的に利用する生活者向けアプリの開発・運用に実績を持つ2社をご紹介します。

- キュアコード株式会社

- アイ・パブリッシング株式会社

キュアコード株式会社

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | キュアコード株式会社 |

| 最大の特徴 | 医療機関/自治体と共同開発の厚み |

| どんなケースにおすすめか | 疾患管理/自治体ヘルスケア/研究連携 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 4 |

| 課題解決能力 | 4 |

| 規制/法務対応 | 4 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 4 |

キュアコードは、医療機関や自治体との共同開発に強みを持つ開発会社です。心不全管理アプリ「ハートサイン」や自治体向けの歩数計アプリなど、実際の医療現場や地域での運用を前提とした開発実績が豊富。

医療機関、NPO、大学との協働プロジェクトも手がけており、臨床研究との連携ノウハウも蓄積されています。

自治体での普及・運用に関する知見が厚く、「どうすれば市民に継続利用してもらえるか」という視点でのサービス設計が可能です。PHR連携システム「PHRONTIER」では、ウェアラブルデバイスからのデータ取得・活用の仕組みも提供。

直近でも自治体との連携ニュースが活発で、地域の健康づくり施策をデジタル化したい自治体や、住民向けの予防医療サービスを展開したい企業に最適です。 疾患管理アプリなど、医学的エビデンスに基づいたサービス開発を求める場合にもおすすめできます。

アイ・パブリッシング株式会社

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | アイ・パブリッシング株式会社 |

| 最大の特徴 | 自治体向けの生活者アプリの継続運用 |

| どんなケースにおすすめか | 予防接種/健診等の生活者機能を含む案件 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 4 |

| 課題解決能力 | 4 |

| 規制/法務対応 | 3 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 4 |

アイ・パブリッシングは、自治体向けの生活者アプリ開発と長期運用に実績を持つ企業です。代表的な事例である「いしかわ中央子育てアプリ」では、予防接種スケジュール管理や健診記録といった、市民の日常生活に密着した機能を実装。

App StoreやGoogle Playでの公開実績も明確で、実際に市民が利用する段階まで責任を持って対応できる体制が整っています。

生活者の継続利用を促すための機能設計に長けており、「ダウンロードしてもらった後、どう使い続けてもらうか」という運用視点を持っている点が特徴。 自治体案件での保守運用経験も豊富なため、リリース後の問い合わせ対応や機能改善にも対応可能です。

母子手帳アプリや健康ポイント制度アプリなど、市民の生活に寄り添う健康サービスを展開したい自治体、または自治体との連携を視野に入れた民間サービスの開発におすすめです。

低コスト/スピード重視の開発会社

限られた予算や短期間での開発を実現したい場合に適した3社です。ノーコードツールの活用や効率的な開発手法で、コストとスピードを両立させています。

- 株式会社Walkers

- 株式会社モアソンジャパン

- EPICs株式会社

株式会社Walkers

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社Walkers |

| 最大の特徴 | ノーコード×補助金で費用最適化 |

| どんなケースにおすすめか | 早期検証/低予算MVP/中小企業の健康施策 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 5 |

| 課題解決能力 | 3 |

| 規制/法務対応 | 3 |

| セキュリティ/品質保証 | 3 |

| 運用・グロース力 | 3 |

Walkersは、ノーコード開発ツール「Bubble」を活用した高速開発に特化した企業です。 最大の魅力は、補助金活用サポートと組み合わせることで初期費用を大幅に圧縮できる点。

通常の開発では数百万円かかるアプリを、ノーコードと補助金の組み合わせで実現可能にしています。 開発期間も従来の3分の1程度に短縮できるため、「まずは小さく始めて、ユーザーの反応を見てから本格投資したい」というニーズに最適。

MVP(Minimum Viable Product:必要最小限の機能を持つ製品)として健康管理アプリを素早くリリースし、市場の反応を確認したい中小企業や、スタートアップ企業におすすめです。

ヘルスケア特化の公開事例は限定的ですが、業務システムやWebサービスの開発実績は豊富。小規模から中規模のプロジェクトで、コストとスピードを最優先したい場合の選択肢となります。

株式会社モアソンジャパン

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社モアソンジャパン |

| 最大の特徴 | 透析等の医療領域ニッチに強み |

| どんなケースにおすすめか | 特定診療領域の専門アプリ開発 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 4 |

| 課題解決能力 | 4 |

| 規制/法務対応 | 4 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 3 |

モアソンジャパンは、医療・ヘルスケア領域に特化したソフトウェア開発会社です。 透析治療管理アプリ「DialysisDiary」の開発実績があり、特定の診療領域における専門性の高いアプリ開発を得意としています。

医療現場の具体的な課題を理解した上での設計ができるため、クリニカル用途(臨床での使用を想定した)アプリの開発に適しています。 医療研究機関との共同研究実績もあり、単なる開発会社ではなく医療の専門知識を持ったパートナーとして機能する点が強み。 パンフレットには導入規模も明記されており、実際の医療現場での活用実績が確認できます。

糖尿病管理や服薬管理など、特定疾患に特化した専門的なヘルスケアアプリを効率的に開発したい企業、医療機関と連携した研究プロジェクトを進めたい場合におすすめです。

医療特化の知見を持ちながら、効率的な実装も実現できるバランスの良さが特徴といえます。

EPICs株式会社

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | EPICs株式会社 |

| 最大の特徴 | 複数ノーコードツール対応×マーケティング支援 |

| どんなケースにおすすめか | 低予算での素早い立ち上げ/開発後の集客まで支援希望 |

| 評価項目 | 評価 |

| 費用の安さ | 5 |

| 課題解決能力 | 5 |

| 規制/法務対応 | 2 |

| セキュリティ/品質保証 | 4 |

| 運用・グロース力 | 5 |

EPICs株式会社は、ノーコード開発において日本最大級の実績を持つ開発会社です。 最大の特徴は、最安30万円、最短2週間という圧倒的なスピードと低コストでアプリ開発が可能な点。

健康管理アプリのアイデアを素早く形にして市場の反応を確かめたい企業や、限られた予算で健康経営施策をスタートしたい中小企業に適しています。単一のノーコードツールに特化するのではなく、複数のツールに対応している点も強み。

作りたい機能や要件に応じて最適なツールを選定できるため、開発期間の短縮と費用の圧縮を同時に実現できます。

また、開発だけでなくマーケティング支援にも対応しているため、「アプリを作ったものの利用者が増えない」という課題にも対応可能。リリース後の集客施策や利用促進まで一貫してサポートを受けられる点が、他のノーコード開発会社との大きな違いです。

医療規制が絡む高度な案件には向きませんが、従業員向けの健康ポイントアプリや、シンプルな記録系の健康管理ツールなど、素早く・安く・売れるまで支援してほしい場合の有力な選択肢となります。

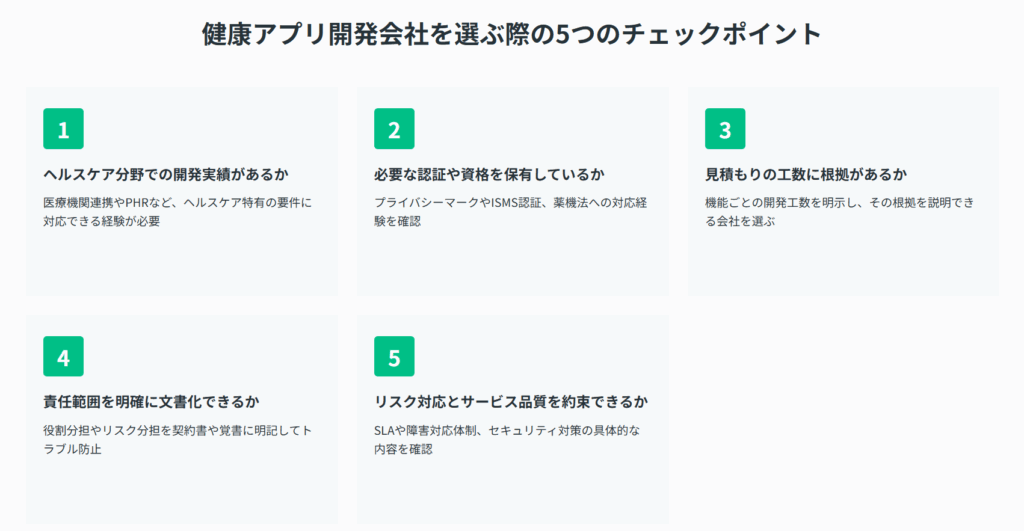

健康アプリ開発会社を選ぶ際の5つのチェックポイント

健康アプリの開発では、一般的なアプリとは異なる専門性や配慮が必要です。発注後のトラブルを避けるため、以下の5つのポイントを確認しましょう。

- ヘルスケア分野での開発実績があるか

- 必要な認証や資格を保有しているか

- 見積もりの工数に根拠があるか

- 責任範囲を明確に文書化できるか

- リスク対応とサービス品質を約束できるか

ヘルスケア分野での開発実績があるか

健康アプリ開発では、医療機関との連携やPHR(個人健康記録)の取り扱いなど、一般的なアプリにはない要件が発生します。 そのため、ヘルスケア領域での開発経験の有無は最重要チェックポイント。

単に「アプリが作れる」だけでなく、医療現場の業務フローや患者・利用者の利用シーンを理解した設計ができるかどうかが、プロジェクトの成否を分けます。

具体的には、過去にどのような健康アプリや医療システムを手がけたのか、その事例を確認しましょう。 医療機関向けなのか、一般消費者向けなのか、自治体向けなのかによって必要なノウハウは異なります。

また、ウェアラブルデバイスとの連携経験や、オンライン診療システムの構築実績なども、自社プロジェクトに近い経験があるかの判断材料となります。

必要な認証や資格を保有しているか

ヘルスケアアプリでは、個人の健康情報という機密性の高いデータを扱います。 そのため、情報セキュリティに関する認証取得状況は必ず確認すべきポイント。

例えば、プライバシーマーク(個人情報保護の体制が整っている証)やISMS認証(情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格)などの取得有無を確認しましょう。

また、医療機器プログラムに該当する可能性がある場合は、薬機法(医薬品医療機器等法)への対応経験も重要です。 「このアプリは医療機器に該当するのか」という判断自体が専門的な知識を要するため、医療法規に詳しい開発会社を選ぶことでリスクを回避できます。不明な場合は、初期相談の段階で該当性を一緒に検討してくれる会社を選びましょう。

見積もりの工数に根拠があるか

開発費用の見積もりを受け取ったら、「なぜこの金額になるのか」の内訳を確認することが重要です。

優良な開発会社は、機能ごとの開発工数(何人が何日作業するか)を明示し、その根拠を説明できます。 逆に「一式〇〇万円」といった大雑把な見積もりしか出せない会社は、プロジェクト途中での追加費用が発生するリスクがあります。

特にヘルスケアアプリでは、データ連携の仕様確認やセキュリティ対策に想定以上の工数がかかることも。 初期の要件定義にどれだけ時間を割くか、テスト工程をどこまで手厚くするかによっても費用は変動します。

複数社から見積もりを取り、工数の考え方を比較することで、適正価格を見極めやすくなります。

責任範囲を明確に文書化できるか

開発プロジェクトでは、「誰がどこまで責任を持つのか」を事前に明確にしておくことがトラブル防止の鍵となります。

例えば、要件定義は発注側が主導するのか開発会社が支援するのか、App StoreやGoogle Playへの申請は誰が行うのか、リリース後の保守運用はどちらが担当するのか、といった役割分担を書面で残しましょう。

特にヘルスケア領域では、医療機関との調整や、利用者からの健康相談への対応など、技術以外の業務も発生します。 「アプリの不具合で健康被害が出た場合の責任は誰が負うのか」といったリスク分担も含めて、契約書や覚書に明記しておくことが重要です。

曖昧なまま進めると、後々の紛争リスクが高まります。

リスク対応とサービス品質を約束できるか

開発したアプリが安定稼働するかどうかは、リリース後の運用体制にかかっています。 SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)として、「システムの稼働率は何%を保証するのか」「障害発生時に何時間以内に対応するのか」といった具体的な数値を契約で定めることが望ましい対応です。

健康データを扱うアプリでは、システム停止が利用者の健康管理に直結するため、障害発生時の復旧体制は特に重要。

24時間365日の監視体制があるのか、緊急時の連絡窓口は明確か、バックアップ体制は整っているかなどを確認しましょう。

リリース前のテスト計画やセキュリティチェックの内容も、品質を左右する重要な要素となります。

健康アプリ開発ならEPICs株式会社へ

健康アプリの開発をご検討なら、ぜひEPICs株式会社にご相談ください。 弊社はノーコード開発において日本最大級の実績を持ち、最安30万円、最短2週間という圧倒的なスピードでアプリ開発を実現します。

従業員向けの健康ポイントアプリや歩数記録アプリなど、まずは小さく始めて効果を確かめたい企業様に最適。 複数のノーコードツールに対応しているため、作りたい機能に応じて最適なツールを選定し、開発期間と費用を最小限に抑えられます。

また、弊社の強みは開発だけで終わらない点にあります。マーケティング支援も提供しているため、「アプリを作ったものの利用者が増えない」という課題にも対応可能。 リリース後の集客施策や利用促進まで、一貫してサポートいたします。

限られた予算で健康経営施策をスタートしたい中小企業様、アイデアを素早く形にして市場の反応を確かめたいスタートアップ企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

データ連携設計で押さえるべき5つのポイント

健康アプリでは、ウェアラブルデバイスや医療機関システムとのデータ連携が重要な機能となります。開発初期段階で以下の5つの設計ポイントを押さえることで、後々の仕様変更や追加開発を防げます。

- 医療データ標準規格への対応を確認

- 連携するデバイスとデータ項目を明確化

- 医療機関との情報連携の範囲を事前設計

- 個人情報の匿名化ルールを統一

- データ活用の仕組みを初期段階から準備

医療データ標準規格への対応を確認

医療機関とのデータ連携を視野に入れる場合、FHIR(ファイア:Fast Healthcare Interoperability Resources)という国際標準規格への対応可否を確認しましょう。

FHIRは医療情報を異なるシステム間でやり取りするための共通ルールで、世界中の医療機関で採用が進んでいます。

開発会社がFHIRに対応できれば、将来的に複数の医療機関や他の健康管理サービスとデータを連携させる際の拡張性が高まります。 逆に独自形式でデータ設計してしまうと、後から標準規格に合わせる改修に多大なコストがかかることに。

初期段階で標準規格を意識した設計にしておくことで、長期的な運用コストを抑えられます。

連携するデバイスとデータ項目を明確化

Apple WatchやFitbitなどのウェアラブルデバイスと連携する場合、「どのデバイスから、どのようなデータを取得するのか」を明確に定義することが重要です。

歩数、心拍数、睡眠時間、血圧など、取得できるデータは多岐にわたりますが、すべてを連携させる必要はありません。

自社のサービス目的に本当に必要なデータ項目だけに絞り込むことで、開発工数を削減できます。 また、デバイスメーカーごとにデータ形式や取得方法が異なるため、対応デバイスを絞ることも開発コスト削減の鍵。

「将来的に追加する可能性があるデバイス」と「初期リリース時に対応するデバイス」を明確に分けて要件定義しましょう。

医療機関との情報連携の範囲を事前設計

医療機関とデータ連携する場合、どこまでの情報をやり取りするのかを事前に設計する必要があります。

例えば、診療記録の参照だけなのか、検査結果データの取り込みまで行うのか、処方箋情報も含めるのかによって、システムの複雑さは大きく変わります。

また、医療機関側のシステムとの接続方式(API連携、ファイル連携など)や、リアルタイム同期が必要なのかバッチ処理で十分なのかも重要な設計要素。

医療ID(患者を特定する識別番号)の扱いについても、どの範囲まで利用するのか、セキュリティをどう担保するのかを医療機関と合意しておく必要があります。

個人情報の匿名化ルールを統一

健康データを分析や研究目的で活用する場合、個人を特定できない形に加工する「匿名化」の処理が必須となります。

氏名や住所を削除するだけでなく、生年月日を年代に丸めたり、地域情報を広域に変更したりするなど、複数のデータを組み合わせても個人が特定できないよう配慮が必要です。

匿名化の基準を開発初期に標準化しておくことで、後々のデータ活用がスムーズになります。 また、利用者から取得する同意の範囲(「匿名化した上で統計分析に使用してよいか」など)も明確にしておきましょう。

個人情報保護法やガイドラインに沿った適切な処理を、開発会社と共に設計することが重要です。

データ活用の仕組みを初期段階から準備

健康アプリから収集したデータを、サービス改善やマーケティングに活かすためには、分析基盤の早期構築が効果的です。

「アプリをリリースしてから考える」のではなく、開発段階から「どのようなデータを、どのような形式で蓄積するか」を設計しておくことで、後からの分析作業がスムーズになります。

例えば、利用者の行動ログ、アプリ内での機能利用状況、健康データの推移などを記録する仕組みを最初から組み込んでおけば、リリース直後から効果検証が可能に。

ダッシュボードツールとの連携や、定期レポートの自動生成なども視野に入れた設計をすることで、PDCAサイクルを回しやすくなり、継続的なサービス改善につながります。